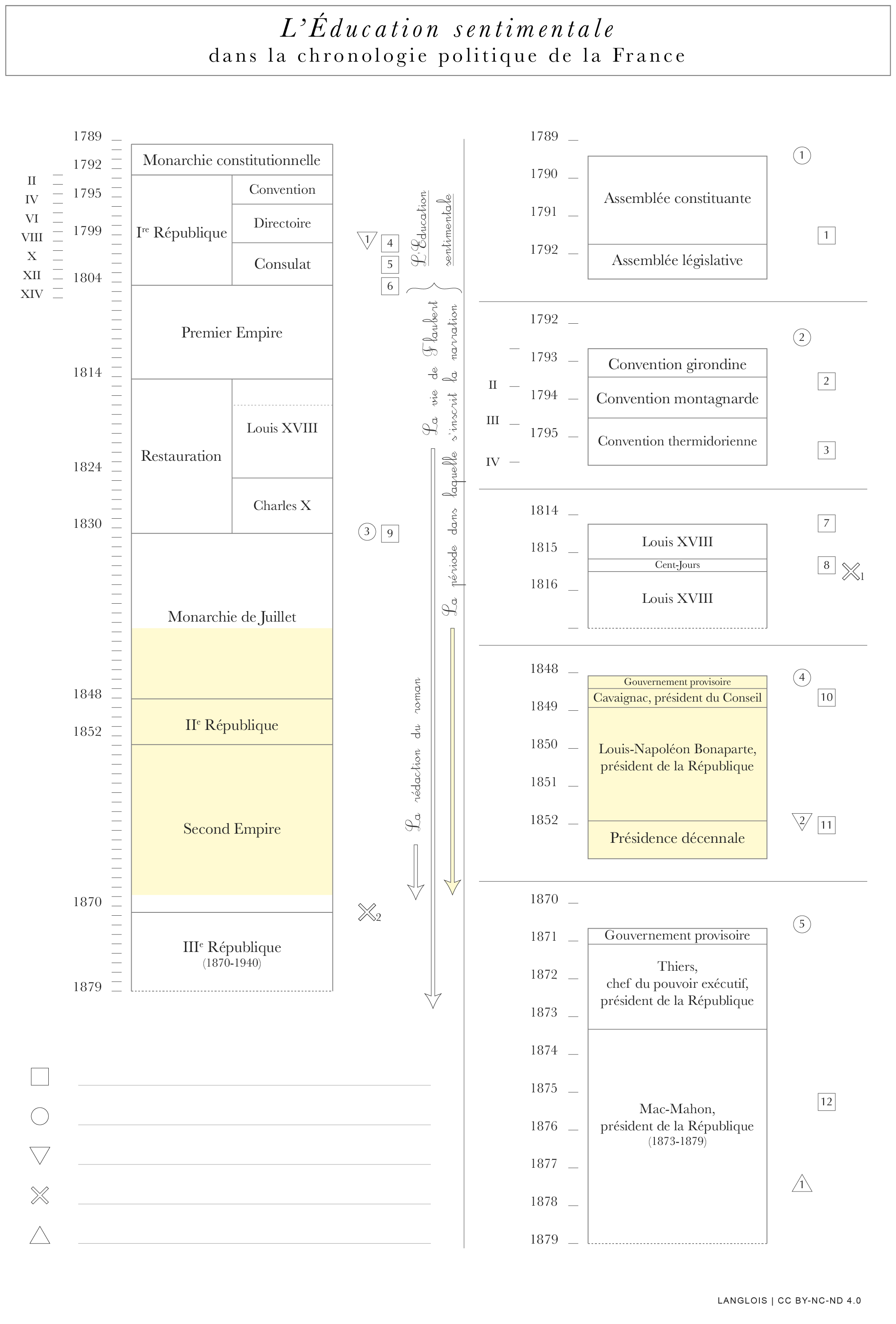

En jaune : la période dans laquelle s’inscrit la narration.

Anthologie

Les indications de page renvoient à l’édition de poche GF Flammarion, 2e édition corrigée, 2003 (1re édition, 2001).

1. L’état des forces politiques sous la monarchie de Juillet

En 1847, lors d’une soirée chez les Dambreuse, Frédéric assiste à la conversation d’un « cercle de gens graves ».

Un propriétaire disait :

— « C’est une classe d’hommes qui rêvent le bouleversement de la société ! »

— « Ils demandent l’organisation du travail ! » reprit un autre. « Conçoit-on cela ? »

— « Que voulez-vous ! » fit un troisième, « quand on voit M. de Genoude donner la main au Siècle ! »

— « Et des conservateurs, eux-mêmes, s’intituler progressifs ! Pour nous amener, quoi ? la République ! comme si elle était possible en France ! »

Tous déclarèrent que la République était impossible en France.

— « N’importe », remarqua tout haut un monsieur. « On s’occupe trop de la Révolution ; on publie là-dessus un tas d’histoires, de livres !… »

[…]

Un ministériel s’en prit aux scandales du théâtre :

— « Ainsi, par exemple, ce nouveau drame La Reine Margot dépasse véritablement les bornes ! Où était le besoin qu’on nous parlât des Valois ? Tout cela montre la royauté sous un jour défavorable ! C’est comme votre presse ! Les lois de septembre, on a beau dire, sont infiniment trop douces ! Moi, je voudrais des cours martiales pour bâillonner les journalistes ! À la moindre insolence, traînés devant un conseil de guerre ! et allez donc ! »

— « Oh ! prenez garde, Monsieur, prenez garde ! » dit un professeur, « n’attaquez pas nos précieuses conquêtes de 1830 ! respectons nos libertés. »

II, 2, pp. 240-241.

2. — La journée du 22 février 1848

Alors qu’il se trouve rue Tronchet, peu après onze heures, Frédéric entend « une grande clameur » sur la place de la Madeleine et aperçoit « des gens en blouse et des bourgeois ».

En effet, un manifeste publié dans les journaux avait convoqué à cet endroit tous les souscripteurs du banquet réformiste. Le ministère, presque immédiatement, avait affiché une proclamation l’interdisant. La veille au soir, l’opposition parlementaire y avait renoncé ; mais les patriotes, qui ignoraient cette résolution des chefs, étaient venus au rendez-vous, suivis par un grand nombre de curieux. […] La foule augmentait de plus en plus, quand tout à coup vibra dans les airs le refrain de la Marseillaise.

C’était la colonne des étudiants qui arrivait. Ils marchaient au pas, sur deux files, en bon ordre, l’aspect irrité, les mains nues, et tous criant par intervalles :

— « Vive la réforme ! à bas Guizot ! »

II, 6, pp. 376-377.

3. — La journée du 23 février 1848

Le lendemain, Frédéric passe l’après-midi avec Rosanette, dîne avec elle près du Palais-Royal, puis la conduit dans l’appartement de la rue Tronchet.

À la nouvelle d’un changement de ministère, Paris avait changé. Tout le monde était en joie ; des promeneurs circulaient, et des lampions à chaque étage faisaient une clarté comme en plein jour. Les soldats regagnaient lentement leurs casernes, harassés, l’air triste. On les saluait, en criant : « Vive la ligne ! » Ils continuaient sans répondre. Dans la garde nationale, au contraire, les officiers, rouges d’enthousiasme, brandissaient leur sabre en vociférant : « Vive la réforme ! » et ce mot-là, chaque fois, faisait rire les deux amants. Frédéric blaguait, était très gai.

Par la rue Duphot, ils atteignirent les boulevards. Des lanternes vénitiennes, suspendues aux maisons, formaient des guirlandes de feux. Un fourmillement confus s’agitait en dessous ; au milieu de cette ombre, par endroits, brillaient des blancheurs de baïonnettes. Un grand brouhaha s’élevait. La foule était trop compacte, le retour direct impossible ; et ils entraient dans la rue Caumartin, quand, tout à coup, éclata derrière eux un bruit, pareil au craquement d’une immense pièce de soie que l’on déchire. C’était la fusillade du boulevard des Capucines.

II, 6, pp. 383-384.

4. — La nuit du 23 au 24 février 1848

Au petit matin, Frédéric est réveillé par « le bruit d’une fusillade » et quitte Rosanette « pour aller voir ce qui se passait ».

La veille au soir, le spectacle du chariot contenant cinq cadavres recueillis parmi ceux du boulevard des Capucines avait changé les dispositions du peuple ; et, pendant qu’aux Tuileries les aides de camp se succédaient, et que M. Molé, en train de faire un cabinet nouveau, ne revenait pas, et que M. Thiers tâchait d’en composer un autre, et que le Roi chicanait, hésitait, puis donnait à Bugeaud le commandement général pour l’empêcher de s’en servir, l’insurrection, comme dirigée par un seul bras, s’organisait formidablement. Des hommes d’une éloquence frénétique haranguaient la foule au coin des rues ; d’autres dans les églises sonnaient le tocsin à pleine volée ; on coulait du plomb, on roulait des cartouches ; les arbres des boulevards, les vespasiennes, les bancs, les grilles, les becs de gaz, tout fut arraché, renversé ; Paris, le matin, était couvert de barricades.

III, 1, pp. 387-388.

5. — La journée du 25 février 1848

Le lendemain, dans la matinée, après avoir tenté en vain de voir Deslauriers, Frédéric rend visite à Rosanette.

Elle le reçut aigrement, car elle lui en voulait de son abandon. Sa rancune s’évanouit sous des assurances de paix réitérées. Tout était tranquille, maintenant, aucune raison d’avoir peur ; il l’embrassait ; et elle se déclara pour la République, – comme avait déjà fait Mgr l’archevêque de Paris, et comme devaient faire avec une prestesse de zèle merveilleuse : la magistrature, le Conseil d’État, l’Institut, les maréchaux de France, Changarnier, M. de Falloux, tous les bonapartistes, tous les légitimistes, et un nombre considérable d’orléanistes.

La chute de la monarchie avait été si prompte, que, la première stupéfaction passée, il y eut chez les bourgeois comme un étonnement de vivre encore. L’exécution sommaire de quelques voleurs, fusillés sans jugements, parut une chose très juste. On se redit, pendant un mois, la phrase de Lamartine sur le drapeau rouge, « qui n’avait fait que le tour du Champ de Mars, tandis que le drapeau tricolore », etc ; et tous se rangèrent sous son ombre, chaque parti ne voyant des trois couleurs que la sienne – et se promettant bien, dès qu’il serait le plus fort, d’arracher les deux autres.

III, 1, pp. 397-398.

25 février 1848. — Discours de Lamartine sur le drapeau tricolore

6. — La dernière des journées de Juin

Frédéric est de retour à Paris après un séjour de plusieurs jours à Fontainebleau avec Rosanette. Il rend visite à Dussardier, blessé deux jours auparavant, puis revient le voir tous les jours pendant deux semaines.

Les voitures circulaient sur le boulevard, et des femmes devant les portes faisaient de la charpie. Cependant, l’émeute était vaincue, ou à peu près, une proclamation de Cavaignac, affichée tout à l’heure, l’annonçait. Au haut de la rue Vivienne, un peloton de mobiles apparut. Alors, les bourgeois poussèrent des cris d’enthousiasme ; ils levaient leurs chapeaux, applaudissaient, dansaient, voulaient les embrasser, leur offrir à boire ; – et des fleurs jetées par des dames tombaient des balcons.

Enfin, à dix heures, au moment où le canon grondait pour prendre le faubourg Saint-Antoine, Frédéric arriva chez Dussardier. Il le trouva dans sa mansarde, étendu sur le dos et dormant.

Quelques jours plus tard, Dussardier confie à Frédéric « l’embarras de sa conscience ».

Peut-être qu’il aurait dû se mettre de l’autre bord, avec les blouses ; car enfin on leur avait promis un tas de choses qu’on n’avait pas tenues. Leurs vainqueurs détestaient la République ; et puis, on s’était montré bien dur pour eux ! Ils avaient tort, sans doute, pas tout à fait, cependant ; et le brave garçon était torturé par cette idée qu’il pouvait avoir combattu la justice.

Sénécal, enfermé aux Tuileries sous la terrasse du bord de l’eau, n’avait rien de ces angoisses.

Ils étaient là, neuf cents hommes, entassés dans l’ordure, pêle-mêle, noirs de poudre et de sang caillé, grelottant la fièvre, criant de rage ; et on ne retirait pas ceux qui venaient à mourir parmi les autres. Quelquefois, au bruit soudain d’une détonation, ils croyaient qu’on allait tous les fusiller ; alors, ils se précipitaient contre les murs, puis retombaient à leur place, tellement hébétés par la douleur, qu’il leur semblait vivre dans un cauchemar, une hallucination funèbre.

III, 1, pp. 447-448.

7. — Révolution et réaction en juin 1851

En juin 1851, Dussardier confie son désarroi à Frédéric.

« J’avais cru, quand la Révolution est arrivée, qu’on serait heureux. Vous rappelez-vous comme c’était beau ! comme on respirait bien ! Mais nous voilà retombés pire que jamais. »

Et, fixant ses yeux à terre :

— « Maintenant, ils tuent notre République, comme ils ont tué l’autre, la romaine ! et la pauvre Venise, la pauvre Pologne, la pauvre Hongrie ! Quelles abominations ! D’abord, on a abattu les arbres de la Liberté, puis restreint le droit de suffrage, fermé les clubs, rétabli la censure et livré l’enseignement aux prêtres, en attendant l’Inquisition. Pourquoi pas ? Des conservateurs nous souhaitent bien les Cosaques ! On condamne les journaux quand ils parlent contre la peine de mort, Paris regorge de baïonnettes, seize départements sont en état de siège ; – et l’amnistie qui est encore une fois repoussée ! »

III, 4, pp. 518-519.

8. — Le coup d’État du 2 Décembre

La veille, jour de la vente de Mme Arnoux, Frédéric rompt avec Mme Dambreuse (après avoir rompu, quelques jours auparavant, avec Rosanette).

Le lendemain matin, son domestique lui apprit les nouvelles. L’état de siège était décrété, l’Assemblée dissoute, et une partie des représentants du peuple à Mazas. Les affaires publiques le laissèrent indifférent, tant il était préoccupé des siennes. […]

Le mercredi soir enfin, il sortit.

Des groupes nombreux stationnaient sur le boulevard. De temps à autre, une patrouille les dissipait ; ils se reformaient derrière elle. On parlait librement, on vociférait contre la troupe des plaisanteries et des injures, sans rien de plus.

– « Comment ! est-ce qu’on ne va pas se battre ? » dit Frédéric à un ouvrier.

L’homme en blouse lui répondit :

— « Pas si bêtes de nous faire tuer pour les bourgeois ! Qu’ils s’arrangent ! »

Et un monsieur grommela, tout en regardant de travers le faubourien :

— « Canailles de socialistes ! Si on pouvait, cette fois, les exterminer ! »

Frédéric ne comprenait rien à tant de rancune et de sottise. Son dégoût de Paris en augmenta ; et, le surlendemain, il partit pour Nogent par le premier convoi.

À Nogent, Frédéric découvre le mariage de Louise et Deslauriers. Il décide de rentrer à Paris.

Il était cinq heures, une pluie fine tombait. Des bourgeois occupaient le trottoir du côté de l’Opéra. Les maisons d’en face étaient closes. Personne aux fenêtres. Dans toute la largeur du boulevard, des dragons galopaient, à fond de train, penchés sur leurs chevaux, le sabre nu ; et les crinières de leurs casques et leurs grands manteaux blancs soulevés derrière eux passaient sur la lumière des becs de gaz, qui se tordaient au vent dans la brume. La foule les regardait, muette, terrifiée.

Entre les charges de cavalerie, des escouades de sergents de ville survenaient, pour faire refluer le monde dans les rues.

Mais, sur les marches de Tortoni, un homme, – Dussardier, – remarquable de loin à sa haute taille, restait sans plus bouger qu’une cariatide.

Un des agents qui marchait en tête, le tricorne sur les yeux, le menaça de son épée.

L’autre alors, s’avançant d’un pas, se mit à crier :

— « Vive la République ! »

Il tomba sur le dos, les bras en croix.

Un hurlement d’horreur s’éleva de la foule. L’agent fit un cercle autour de lui avec son regard ; et Frédéric, béant, reconnut Sénécal.

III, 5, pp. 538-541.