En septembre 1914, dans L’Homme libre, Clemenceau publie un éditorial qui dénonce les défaillances du Service de santé des armées. « Des blessés ont dû voyager, écrit-il, simplement étendus sur la paille noire des wagons qui venaient d’être employés pour le transport des chevaux. » Le journal est saisi le 29 avant d’être suspendu pour huit jours. Pour tourner l’interdiction, Clemenceau le publie sous un titre différent, L’Homme enchaîné, mais le journal est saisi de nouveau et ne reparaît que le 8 octobre. Dans un nouvel éditorial, Clemenceau réfute les explications apportées par le Service de santé, mais la censure lui impose des coupures laissées en blanc dans le texte.

L’Homme libre au début de septembre 1914

L’Homme libre, 3 septembre 1914.

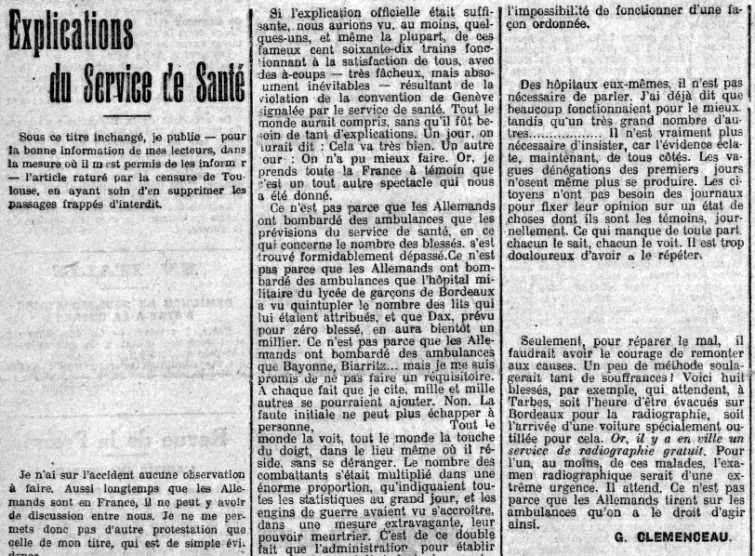

L’Homme enchaîné du 8 octobre 1914

L’Homme enchaîné, 8 octobre 1914.

Les explications du Service de santé dans Le Temps

On a signalé la façon défectueuse dont se seraient accomplies, sur certains points, les évacuations de blessés, ce qui laisserait croire à une insuffisance de moyens ou à une absence de prévisions capables d’émouvoir l’opinion publique.

Pour apprécier équitablement les faits, il importe d’abord de les connaître exactement.

Il s’est présenté telles circonstances où le Service de santé a été mis en effet dans l’obligation d’évacuer avec une extrême rapidité non seulement les blessés dont il avait pu assurer, avec les plus grandes difficultés et au prix de quels dangers, le relèvement sur le champ de bataille, mais encore tous les blessés déjà en traitement dans les hôpitaux sur lesquels tirait l’artillerie allemande. On comprend qu’il n’ait pas été alors possible d’utiliser, au moment voulu, les véritables trains (au nombre de cent soixante-dix, pouvant enlever près de cent mille blessés) préparés avec leur personnel et leur matériel sanitaire en vue des évacuations normales, car le service des transports n’a pu livrer au Service de santé pour cet exode immédiat et en masse, que le matériel qui se trouvait disponible au plus près, et dont il a fallu se servir dans l’état où il se trouvait. Tel hôpital, contenant cinq cents blessés, a dû être évacué en deux heures. On s’explique ainsi que des blessés ont dû voyager simplement étendus sur de la paille, voire dans des wagons venant d’être employés au transport des chevaux.

De telles évacuations ne pouvaient être prévues et n’auraient jamais dû se produire avec un ennemi respectueux des conventions internationales, car tous les blessés seraient restés sous la protection de la convention de Genève dans les formations de campagne immobilisées ou dans les hôpitaux du territoire envahi ; mais l’armée allemande a innové le système qui consiste à bombarder les ambulances et les hôpitaux et à massacrer ainsi les blessés dans leurs lits.

Si, du fait de ces évacuations précipitées, quelques blessés ont vu leur état s’aggraver ou même ont succombé, combien d’autres leur doivent d’avoir eu la vie sauve et d’avoir échappé à l’ennemi !

« L’évacuation des blessés français » (note officielle), Le Temps, 28 septembre 1914.

La réponse de Clemenceau dans L’Homme enchaîné

L’habitude des Allemands est de tirer sur les ambulances, afin, comme dit le communiqué, de « massacrer les blessés dans leurs lits ». Cela n’est que trop certain ; mais, s’il est arrivé qu’on eût à évacuer, un jour, un hôpital de cinq cents lits en deux heures, ce qui justifie tous les moyens de fortune, à un moment donné, cela ne saurait excuser en bloc (passage supprimé) et des déplorables manquements qui s’ensuivent. […]

Ce n’est pas parce que les Allemands ont bombardé des ambulances que les prévisions du Service de santé, en ce qui concerne le nombre des blessés, s’est trouvé formidablement dépassé. Ce n’est pas parce que les Allemands ont bombardé des ambulances que l’hôpital militaire du lycée de garçons de Bordeaux a vu quintupler le nombre des lits qui lui étaient attribués, et que Dax, prévu pour zéro blessé, en aura bientôt un millier. Ce n’est pas parce que les Allemands ont bombardé des ambulances que Bayonne, Biarritz… mais je me suis promis de ne pas faire un réquisitoire. À chaque fait que je cite, mille et mille autres se pourraient ajouter.

Non. La faute initiale ne peut plus échapper à personne, (passage supprimé). Tout le monde la voit, tout le monde la touche du doigt, dans le lieu même où il réside, sans se déranger. Le nombre des combattants s’était multiplié dans une énorme proportion, qu’indiquaient toutes les statistiques au grand jour, et les engins de guerre avaient vu s’accroître, dans une mesure extravagante, leur pouvoir meurtrier. C’est de ce double fait que l’administration, pour établir ses calculs, a négligé de tenir compte, et, comme il est naturel, tout le reste s’en est suivi. […]

Je m’empresse de dire que les ambulances du front paraissent avoir fonctionné excellemment. Combien je me félicite d’avoir à le constater ! L’organisation était bonne. Le matériel ne semble pas avoir fait défaut. Le personnel médical, d’un avis unanime, a été au-dessus de tout éloge. Tous les soldats que j’ai vus revenant du champ de bataille se sont plu à rendre hommage à la bravoure, au dévouement des hommes qui, au mépris du péril, vont ramasser les blessés sous le feu.

Où le désarroi commence, c’est lorsqu’il faut gagner « la gare régulatrice » à laquelle incombe la double charge de l’évacuation et de la répartition. Le problème est d’y arriver, d’abord, à cette gare de salut, vers laquelle toutes les espérances des blessés sont tendues. (Passage supprimé.) Il est de la justice de dire que les mouvements de la bataille rendent extraordinairement difficile de prévoir, d’une façon précise, les points où les moyens de transport doivent être accumulés, et dans quelles proportions. La critique, à cet égard, a le devoir d’être réservée. Cependant, s’il faut faire la part de l’imprévu, dans une organisation établie avec méthode, quel surplus de déchets lorsque cette organisation est manifestement insuffisante ! La critique juste est que, dans l’ensemble, les moyens de transport font trop souvent défaut. Les scènes qui en résultent, quand les blessés s’entassent dans une fiévreuse attente, je laisse au lecteur le soin de les évoquer. On se plaint surtout du manque d’automobiles appropriées au transport des blessés. […]

Des hôpitaux eux-mêmes, il n’est pas nécessaire de parler. J’ai déjà dit que beaucoup fonctionnaient pour le mieux, tandis qu’un très grand nombre d’autres (passage supprimé). Il n’est vraiment plus nécessaire d’insister, car l’évidence éclate, maintenant, de tous côtés. Les vagues dénégations des premiers jours n’osent même plus se produire. Les citoyens n’ont pas besoin des journaux pour fixer leur opinion sur un état de choses dont ils sont les témoins, journellement. Ce qui manque de toute part, chacun le sait, chacun le voit. Il est trop douloureux d’avoir à le répéter.

Georges Clemenceau, « Explications du Service de santé », L’Homme enchaîné, 8 octobre 1914.